国際ダンス映画祭 オンライン特別上映

ONE DAY PINA ASKED…

ある日、ピナが・・・

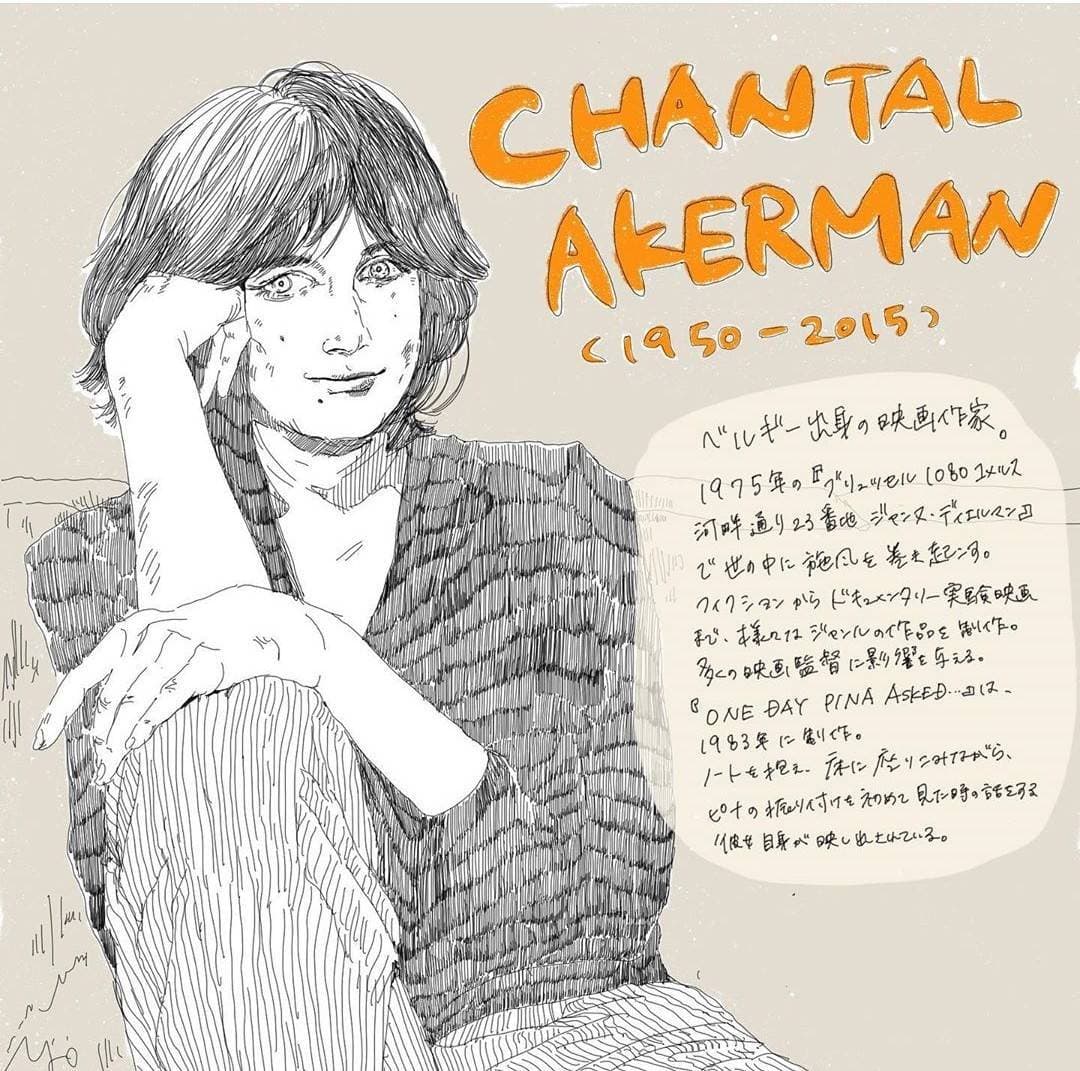

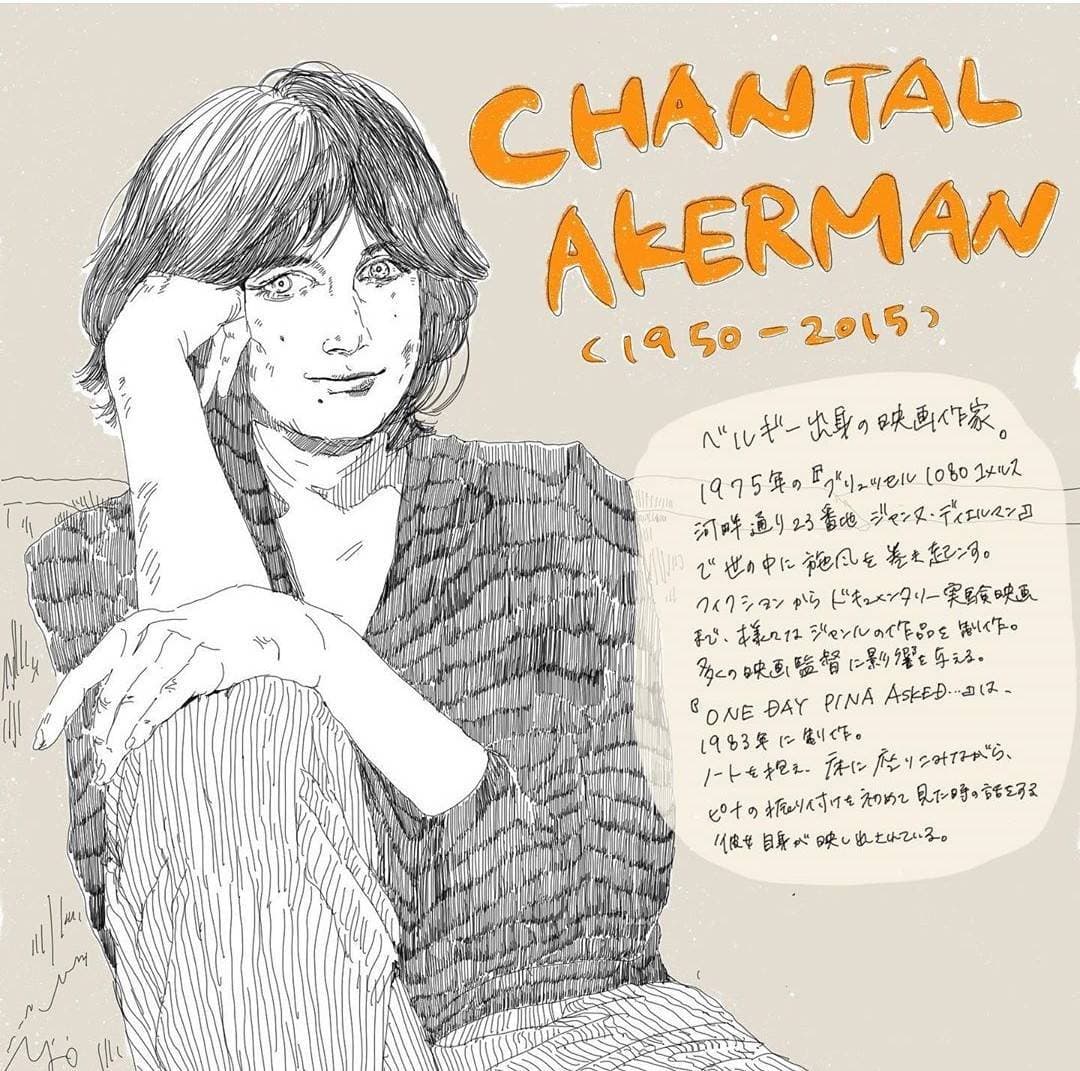

シャンタル・アケルマン監督ドキュメンタリー作品

1983年・57分・日本語字幕版

配信時間

2020年12月12日(土)、13日(日)

12月12日 深夜0:00から 12月13日 23:59まで配信

オンライン配信・視聴無料

配信期間中、このページで作品が閲覧できます。

「ある日、ピナが…、リハーサルにやってきて、私たちに"LOVE"という言葉から何を連想するか聞いたんです。」

1983年制作。国際的振付家ピナ・バウシュをベルギーの映画作家シャンタル・アケルマンが追ったドキュメンタリー。ヴッパタール舞踊団のリハーサル風景、ダンサーたちのインタビューに加え、ピナ自身がインタビューにわずかに答えるシーンが印象に残る。日本語字幕付き上映。

関連企画:東京造形大学プロジェクト科目の学生たちが「ONE DAY PINA ASKED…」からインスパイアされたビジュアル作品を発表します。→ WEBサイトにて公開

主催 国際ダンス映画祭

提携 東京造形大学プロジェクト科目(映画祭プロジェクト)

企画プロデュース DANCE AND MEDIA JAPAN 飯名尚人

交渉・翻訳 黒田瑞仁

イラスト・広報 石原 葉

制作協力 NPO法人ダンスアーカイヴ構想

配給元:フランス国立視聴覚研究所(Institut National de l'Audiovisuel)

INTERNATIONAL DANCE FILM FESTIVAL Special Screening

”ONE DAY PINA ASKED…”

Directed by Chantal Akerman

(1983, 57min, with Japanese subtitles)

Screening on 12th-13th Dec. 2020

(Available From 0:00a.m. of 12th Dec. - 23:59p.m. of 13th Dec., Japanese Standard Time)

‘One day, Pina arrived at the rehearsal and asked us what came to mind when we heard the word “love.”’

Documentary film of the world famous choreographer Pina Bausch by the Belgian filmmaker Chantal Akerman. In addition to scenes of rehearsals of the Wuppertal Dance Company and interviews with the dancers, Pina herself answers a few questions towards the camera. First released in 1983. Screening with Japanese subtitles.

Associated information: Students of Tokyo Zokei University will create a visual work inspired by "ONE DAY PINA ASKED...", which will be available on the website.

Organized by International Dance Film Festival

Co-organized by Tokyo Zokei University

Produced by DANCE AND MEDIA JAPAN, Naoto Iina

Translation & External affairs Mizuhito Kuroda

Illustration & Publication by Yo Ishihara

In Cooperation with NPO Dance Archives Network

Distributed by Institut National de l'Audiovisuel

20世紀で最も素晴らしい二人の女性アーティスト同士の出会いである「ある日、ピナが・・・」はシャンタル・アケルマンの、振付家ピナ・バウシュの作品とドイツのヴッパタールを拠点とする彼女のダンス・カンパニーへの眼差しです。「この映画はただのピナ・バウシュ作品のドキュメンタリーではありません」と、ナレーターは導入で語ります。「彼女の世界、不屈の愛の探求への旅路です。」

2009年に亡くなったバウシュは、モダンダンスにおける最重要人物の一人にして、ドイツの演劇的ダンスの伝統を汲んでタンツテアター(舞踊演劇)という新しいスタイルを確立した先駆者でした。彼女の衝撃的な踊りと入念な舞台作りは、しばしば苦しく激しい感情と結びつきながら、動作や語りや物語が混ざり合うことで、個人的な記憶や男女の関係やその他多くの物事を浮き彫りにします。

5週間にわたるヨーロッパ・ツアーのリハーサルと本番を捉えると共に、アケルマンはカンパニーの創作過程に私たちを招き入れます。彼女はバウシュが才能だけでなく人としての魅力を見極め、選出したメンバーを取材しました。ダンサーたちはいくつかの踊りの創作過程や、しばしばパフォーマンスが構築される元となったダンサー達の自伝的情報を引き出すために、バウシュが行なった問いかけについて教えてくれたのです。

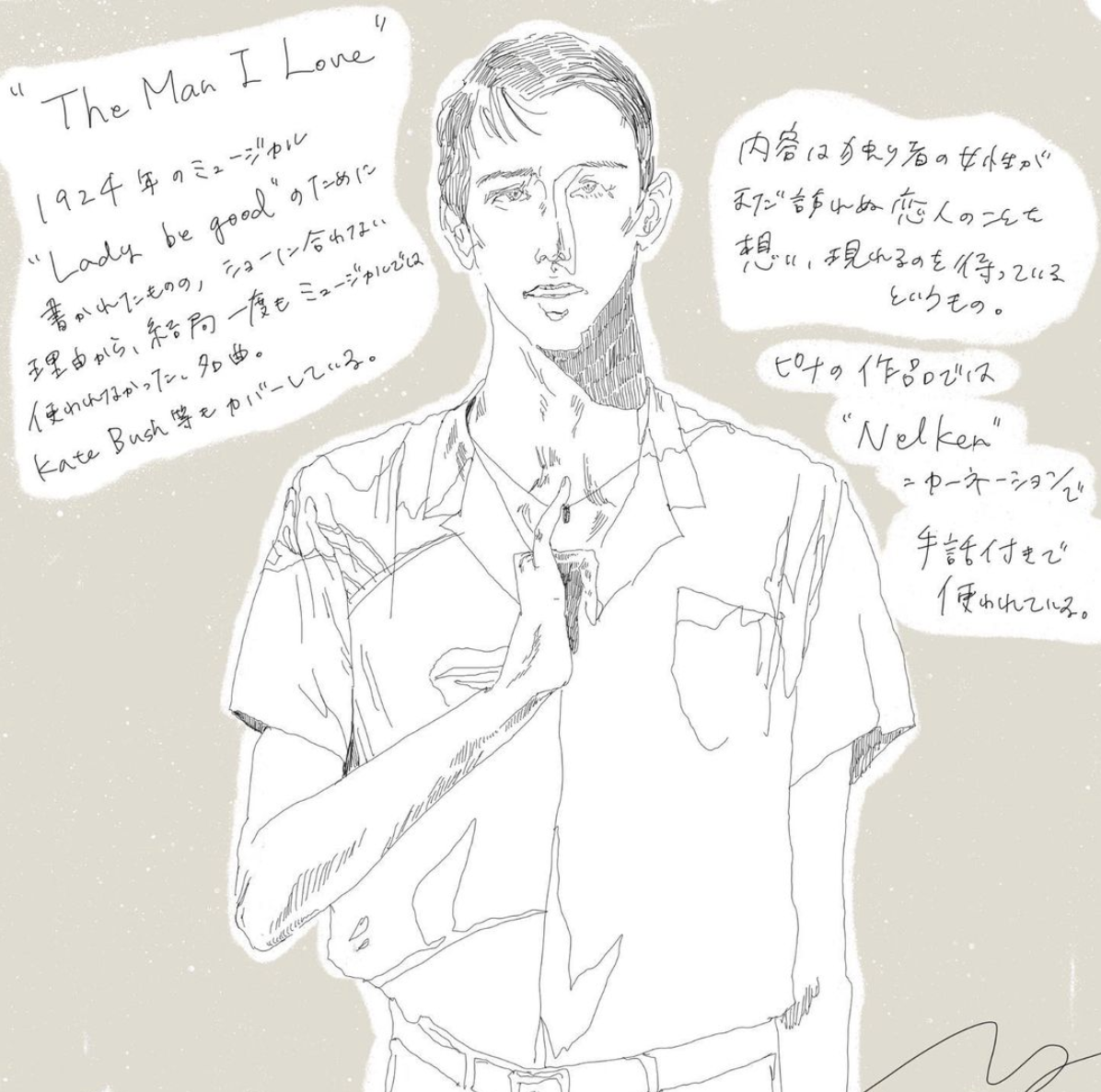

またアケルマンはすべて彼女自身の視点で記録されたバウシュのダンス「私と踊りましょう」(1977)、「カーネーション」(1982)、「ワルツ」(1982)、「1980」(1980)を引用し私たちに示します。「ピナのパフォーマンスを初めて見た数年前、私は言い表しようのない感情で一杯になった」とアケルマンは語っています。「ある日、ピナが・・・」はバウシュの世界に深く潜ることで、この感情を捉えるようとする試みなのです。

(Icarus Films による解説を邦訳)

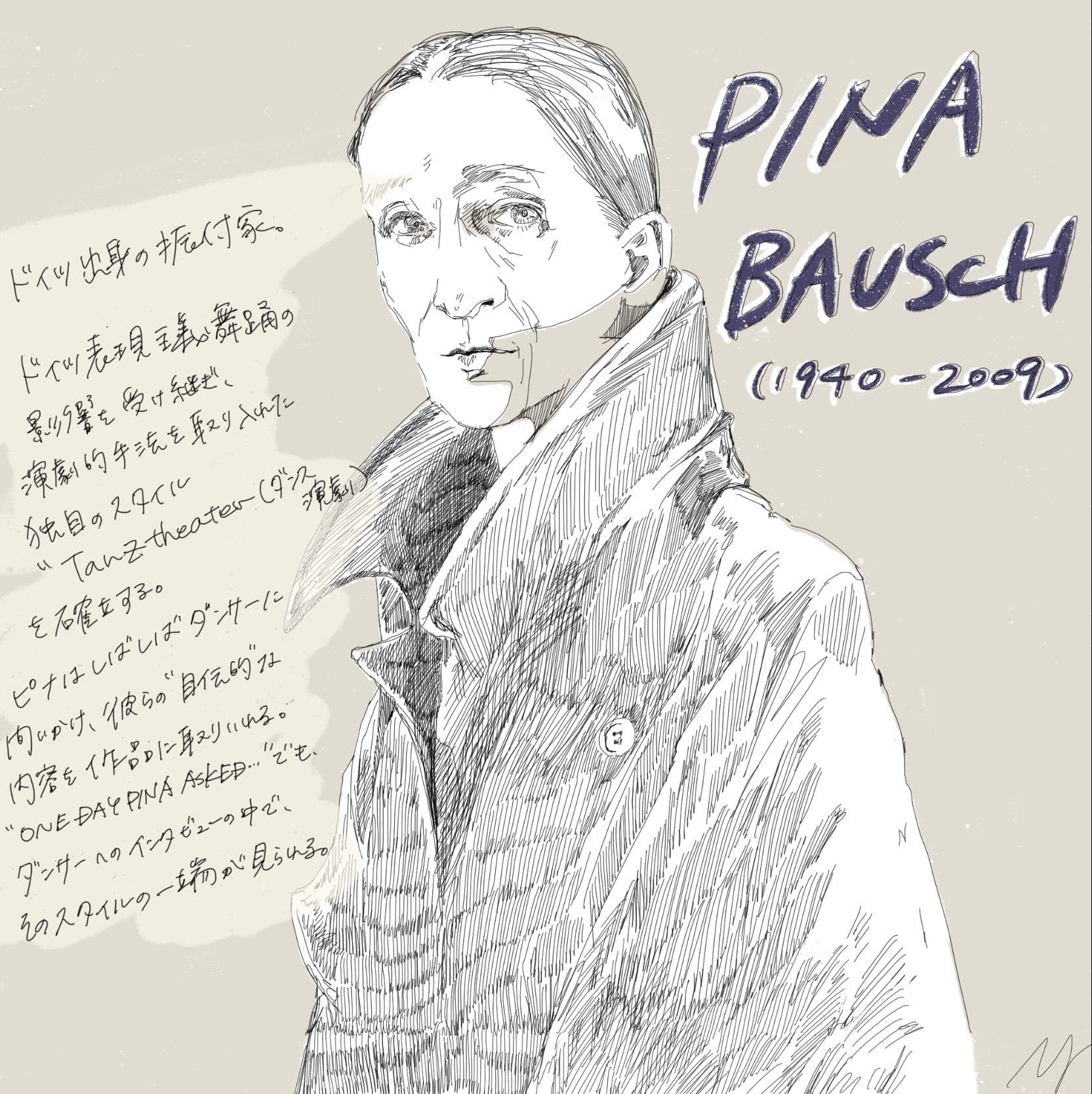

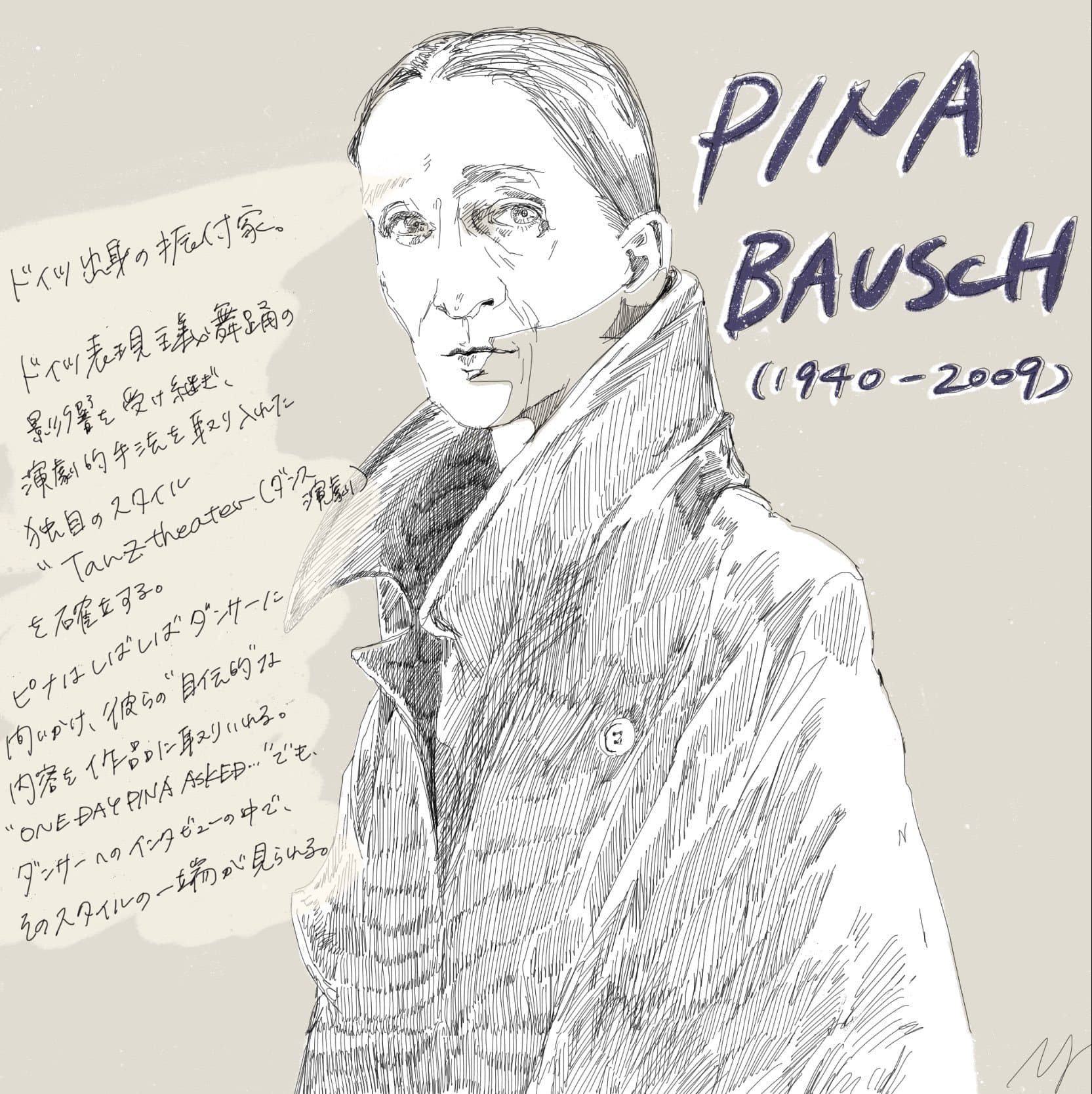

ピナ・バウシュ(Pina Bausch,1940年-2009年)

舞踊家・振付家

1940年ドイツのゾーリンゲン生まれ。エッセンのフォルクヴァンク芸術大学でクルト・ヨースに師事。1973年ドイツのヴッパタール舞踊団の芸術監督に就任。演劇とダンスの融合した「タンツ・テアター」(舞踊演劇)の手法は、舞台芸術の世界に強い影響を与えた。

2009年、68歳でドイツのブッパタールにて逝去。

映画への出演は、フェデリコ・フェリーニ監督 『そして船は行く』(1983)、 ペドロ・アルモドバル監督作品 『トーク・トゥ・ハー』(2002)。

1990年『嘆きの皇太后』は、ピナ・バウシュ自身が監督した映画である。

ヴィム・ヴェンダース監督の『PINA』(2011年)は、3D映画として公開された。

イラスト & テキスト:石原 葉

関連企画

東京造形大学 プロジェクト科目

映画祭プロジェクト

「ONE DAY PINA ASKED... / ある日、ピナが...」からインスパイアされた学生の作品を配信します。

シャンタル・アケルマン的視点、ピナ・バウシュ的身体と存在。学生たちがどのように「ONE DAY PINA ASKED... / ある日、ピナが...」を観たのかを作品にしてもらいました。

東京造形大学 https://www.zokei.ac.jp/

DAYS

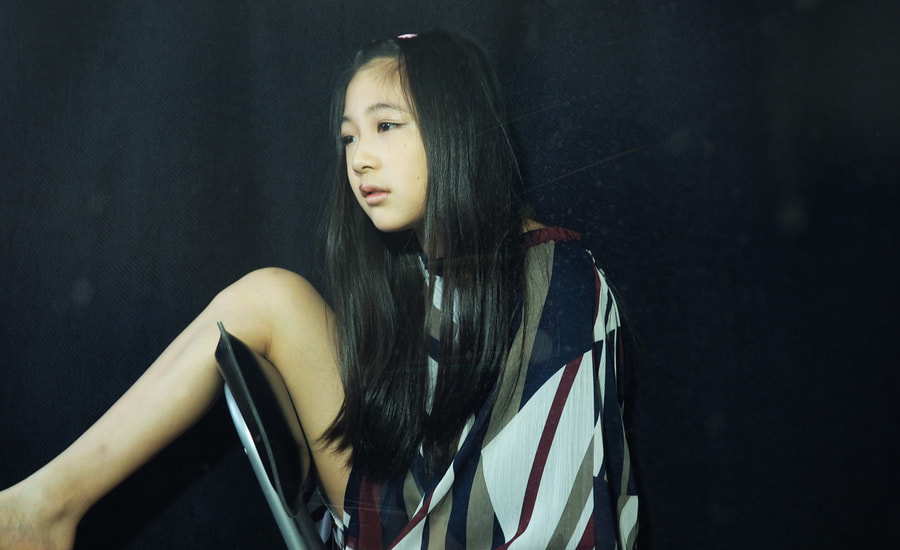

映像作品

監督・編集:WENDI

踊付・出演:XUAN SIMING

カメラ:Hal Xing

録音:ZHANG HONG WENDI

「ONE DAY PINA ASKED...」を見て、マケルマン監督を記録したピナの舞台から、日常生活の些細な瞬間と男女関係を身体で表現する魅力を感じました。それに基づいて、一人で演じる他者との関係性を身体で表現する作品を構想しました。マケルマン監督が初期に作ったモノクロ映像のイメージと合わせて、愛を問う短編作品を作ってみました。

スタッフコメント

シャンタル・アケルマンの特徴は、日常を日常として切り取ることのように思います。この『DAYS』はきっと自室で撮影されたのだろうと思いますが、アケルマン監督作品を意識したときに、これ以上の撮影場所はないのではないでしょうか。『街をぶっ飛ばせ』(シャンタル・アケルマン監督, 1968)の若さと『ブリュッセル1080、コメル23番街、ジャンヌ・ディエルマン』(同, 1975)の静けさが同居していたように感じました。『ある日、ピナが…』でも、アケルマン監督はダンサーたちやピナ自身の楽屋での日常を「記録」していることに気づきます。もちろんダンサーの私生活が写り込んでいるわけではないですが、作品を観ただけでは決して覗くことのできないプロの日常が垣間見えるという意味では『ある日、ピナが…』は本当に貴重な「記録」映画なのでしょう。

『DAYS』も物語映画としての側面のほかに、記録映画としても楽しんで観れました。2020年の美大学生の現実的な生活環境に、「愛」というテーマやそれを象徴するようにベールが重ねられた上で描き出される心の「記録」なのだと感じます。さらに言えば、ピナ・バウシュの舞台作品も何かの「記録」として観れるのでしょう。ピナの舞台作品の鑑賞を通じて、「ピナが観ていた世界」の鑑賞というもう一つの楽しみを見つけられました。

凝视

映像作品

撮影・制作:YANG HENGSI

「ONE DAY PINA ASKED...」を見る度に、いつも言葉では言い表せない程の孤独と無力さを感じます。奇妙なダンスと演出に通じて、ヒステリーのようなさまで巨大な情緒を吐き出していくステージは実験室、ダンサーたちはその実験室の中に自分自身、自分自身の感情を解剖しているような感じがしました。孤独、無力、恐怖、矛盾、狼狽、笑わらしい、野性的。だけど命の力と命に対する素直さを感じます。 見れば見るほど「命」に対する疑問が浮かんで、心の中に葛藤が生じます。

「ONE DAY PINA ASKED...」という映画を見るとき自分が感じていた情緒を具体的な物、具体な画面で表現して、見つめて対話したいと考えました。

スタッフコメント

『凝視』からは、バラバラになった粘土(?)で作られた人間を隠さず水没させることでYANG HENGSIさんが感じた苦悩が潔く表現されていると感じました。一方、ピナのダンサーたちは舞台上から客席に向かって微笑みかけます。そうでない時も顔の表情が表現の重要な位置を占め、人間が統合されて見える社交的な態度をわざと強調しているようです。しかしこれは我々人間が内面を隠しているというピナの訴えではないでしょうか。ピナ作品は美しくユーモアも溢れる一方、アケルマン監督自身『ある日、ピナが…』の後半で語るように楽な態度では鑑賞できません。『凝視』の「水が満ちていく」という表現も「何かの内側である」ことを感じさせます。

ところでピナ・バウシュについて調べると、彼女がダンサー達から愛され、尊敬され、舞踏団の雰囲気が和気藹々としていたかが分かると同時に、ダンサーたちの悲鳴も聞こえてきます。彼女と仕事をすることは大変な喜びである一方、「もう続けられない」と舞踏団を離れるダンサーも後を絶たなかったようです。ダンサーはピナの指示に従って踊るだけではなく、ピナの巨大な感情とイメージを受け止め表現する上、ピナから常に問いを投げられます。自分の返答を元に作られた作品が劇場で晒され、世界ツアーが組まれるというプレッシャーの凄まじさは我々の想像を絶するものがあったに違いありません。

ごっこ

写真作品

撮影:山本 和

出演:あゆみ

『ONE DAY PINA ASKED...』を見て私は女性性の部分を感じました。それと同じく私が女性性を感じるのが、女の子の子供が女性へと憧れる様子です。子供が素敵な女性に憧れて、母親の真似して隠れてメイクをして、母親に内緒で母親の服をきて、女性ごっこをしている女性ではない女の子。

スタッフコメント

大人の女性にはなれない男の自分からすると、大人の女性の気持ちそのものよりも女の子がお化粧する気持ちのほうが少しわかるような気がしました。でもピナ・バウシュ作品では男性ダンサーもドレスを着たり、女性のダンサーもヒールを履いたまま踊ったりと「大人の女性になる」姿が描かれていますね。この作品『ごっこ』は、ピナへのアンサーとして「女の子が女性になる」というもう1パターンを提示してくれた気がします。

『ある日、ピナが…』のナレーションにも”着飾る”という言葉が登場しますし、アケルマン監督自身が撮影した同作には、”着飾って”舞台や人前に出ている時とは違った、あけすけなダンサー達の姿が映っています。もちろんピナの演出にも”着飾り”を放棄したような強烈なシーンがあります(例えば、映画にも登場する「ワルツ」のダンサーがリンゴを齧るシーン。写真ではオマージュとしてオレンジが齧られていますが・・・)。これは全体的に外向きで”着飾った”印象の強いヴィム・ヴェンダース監督の『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(2011)にはない特徴だと感じます。女性/男性という二項対立にこだわるべきではありませんが、性と「ごっこ/着飾る」ことの関係に着目すると様々なことが考えられます。